在当今社会,塑料制品因其轻便、耐用、价格低廉等特性,已广泛应用于我们生活的方方面面,从日常用品到包装材料,从医疗设备到建筑行业,塑料几乎无处不在,随着塑料使用的日益普及,其带来的环境与健康问题也日益凸显,尤其是塑料制品对身体的潜在危害,正逐渐成为不容忽视的隐形威胁,本文将深入探讨塑料制品对身体的危害,以期提高公众的环保意识与健康警觉性。

一、塑料制品中的有害化学物质

塑料制品之所以能广泛应用于各个领域,很大程度上得益于其制造过程中所使用的各种添加剂和稳定剂,这些添加剂中往往含有一些对人体有害的化学物质,如双酚A(BPA)、邻苯二甲酸酯(Phthalates)、增塑剂等。

1. 双酚A(BPA)

双酚A是一种广泛用于塑料制品(尤其是聚碳酸酯塑料)的化学物质,常被用于制造食品容器、婴儿奶瓶、水壶等,研究表明,BPA能够模拟人体内的雌激素,干扰内分泌系统,影响生殖系统发育,增加心血管疾病、糖尿病及某些癌症的风险,长期接触BPA还可能导致肥胖、免疫系统受损等问题。

2. 邻苯二甲酸酯(Phthalates)

邻苯二甲酸酯作为增塑剂被广泛应用于塑料制品中,以增加其柔韧性和透明度,这类物质在人体内可模拟激素作用,影响生殖系统正常功能,增加儿童性早熟的风险,研究还发现邻苯二甲酸酯与多种癌症之间存在关联。

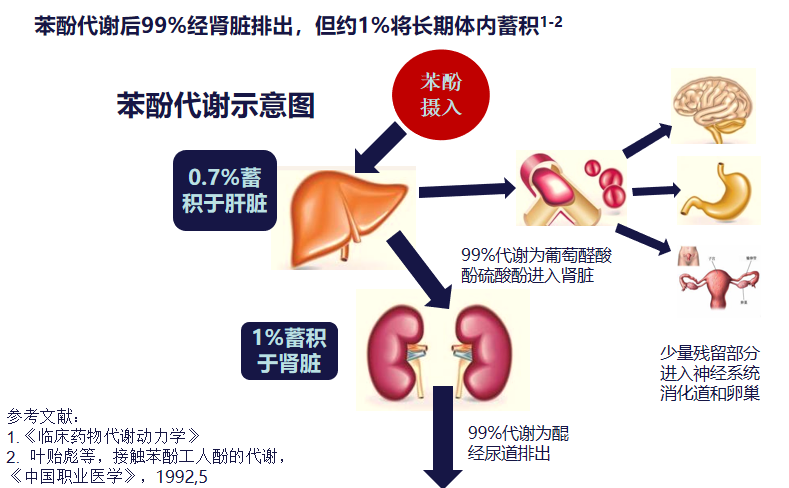

3. 增塑剂

除了BPA和邻苯二甲酸酯外,其他类型的增塑剂如DEHP、DBP等也广泛存在于塑料制品中,这些物质在人体内代谢缓慢,长期接触可能对肝脏、肾脏造成损害,甚至影响儿童的神经系统发育。

二、塑料微粒与健康风险

除了塑料制品中的化学物质外,塑料在环境中分解成微小颗粒(微塑料)后,通过空气、水体等途径进入人体,对健康构成新的威胁,微塑料因其体积微小,能轻易穿过细胞膜进入血液、淋巴系统乃至器官组织中。

1. 呼吸系统影响

微塑料颗粒可通过空气进入肺部,引起呼吸系统炎症、过敏反应甚至纤维化,长期暴露于含有微塑料的空气中,可能增加患上哮喘、慢性阻塞性肺疾病等呼吸系统疾病的风险。

2. 消化系统影响

微塑料通过食物链进入人体后,主要在消化系统中积累,它们可能损伤肠道黏膜,干扰肠道菌群平衡,导致消化功能紊乱、营养不良等问题,微塑料还可能作为载体携带污染物进入血液和淋巴系统,进一步加剧健康风险。

3. 免疫系统与神经系统影响

研究表明,微塑料中的某些成分可能影响免疫系统的正常功能,降低人体对疾病的抵抗力,对于儿童和孕妇而言,微塑料的暴露还可能影响神经系统的发育和功能,导致行为异常、学习障碍等长期后果。

三、塑料制品对环境的污染与健康连锁反应

塑料制品的广泛使用不仅直接危害人体健康,其最终处理不当还会造成环境污染,进而通过食物链等方式间接影响人类健康。

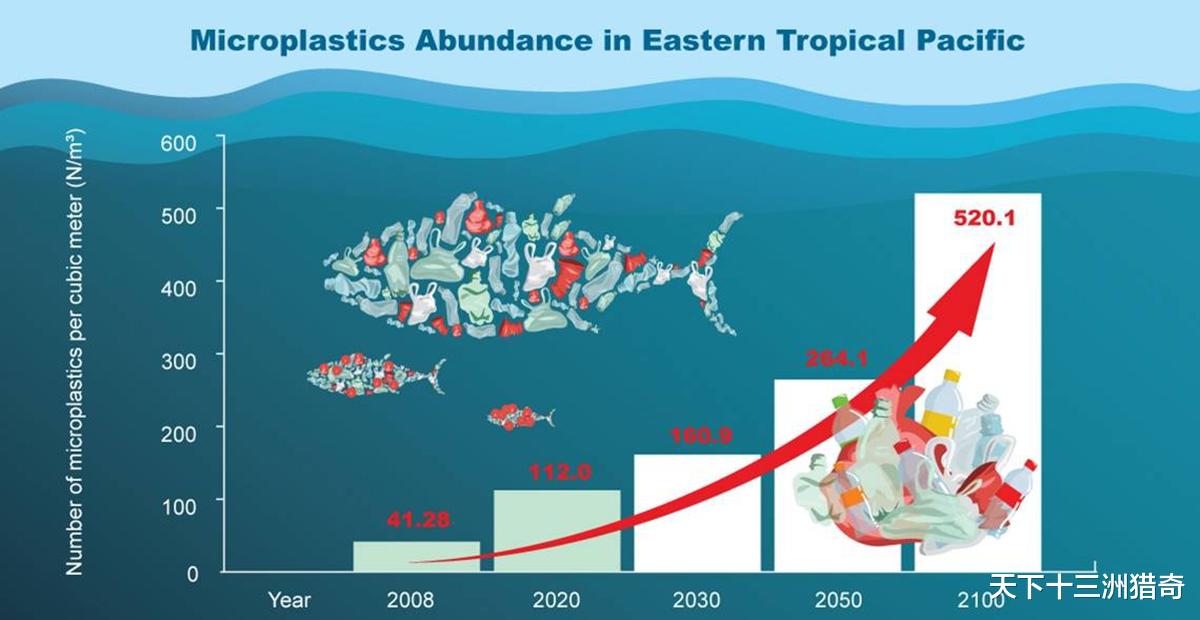

1. 海洋污染与生物链影响

每年有数百万吨的塑料垃圾进入海洋环境,形成“塑料大陆”,这些塑料垃圾被海洋生物误食或缠绕在身体上,导致其死亡或生育能力下降,而当这些受污染的海洋生物被人类捕捞食用时,其体内的有害物质便转移至人体内,形成健康隐患,塑料分解产生的化学物质还可能污染海水和海底生态系统,影响海洋生物的生存环境。

2. 土地污染与食品安全

废弃的塑料制品在自然环境中难以降解,大量堆积在农田、林地等地表或地下,不仅占用土地资源,还可能污染土壤和地下水,当这些被污染的土地用于农业生产时,有害物质会随作物进入食物链,最终影响人类健康,一些地区因缺乏有效的垃圾处理措施而导致的“白色污染”,更是严重威胁着当地居民的健康与生存环境。

四、应对措施与建议

面对塑料制品带来的健康风险与环境污染问题,社会各界需采取积极措施加以应对:

1. 推广环保意识教育

加强公众对塑料污染及其危害的认识,鼓励使用可重复利用的物品替代一次性塑料制品,通过媒体宣传、学校教育等方式普及环保知识,提高全民环保意识。

2. 政府立法与监管

政府应出台相关法律法规限制有害化学物质在塑料制品中的使用量与种类;同时加强对生产、销售环节的监管力度,确保符合安全标准的产品流入市场;鼓励和支持企业研发生产环保型替代品。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 冀ICP备15021549号-7

冀ICP备15021549号-7

还没有评论,来说两句吧...