在当今社会,塑料制品因其轻便、耐用、成本低廉等特性,广泛应用于我们生活的方方面面,从日常用品到工业生产,无所不在,塑料制品的广泛使用也带来了环境污染、健康风险等问题,为了保障消费者权益、提高公众环保意识,各国纷纷制定了塑料制品的标识和符号标准,通过直观的图像和文字,向消费者传达产品的材质、用途、安全警告及回收信息,本文将深入解析塑料制品上常见标识和符号的含义,帮助大家更好地理解和使用这些“无声的语言”。

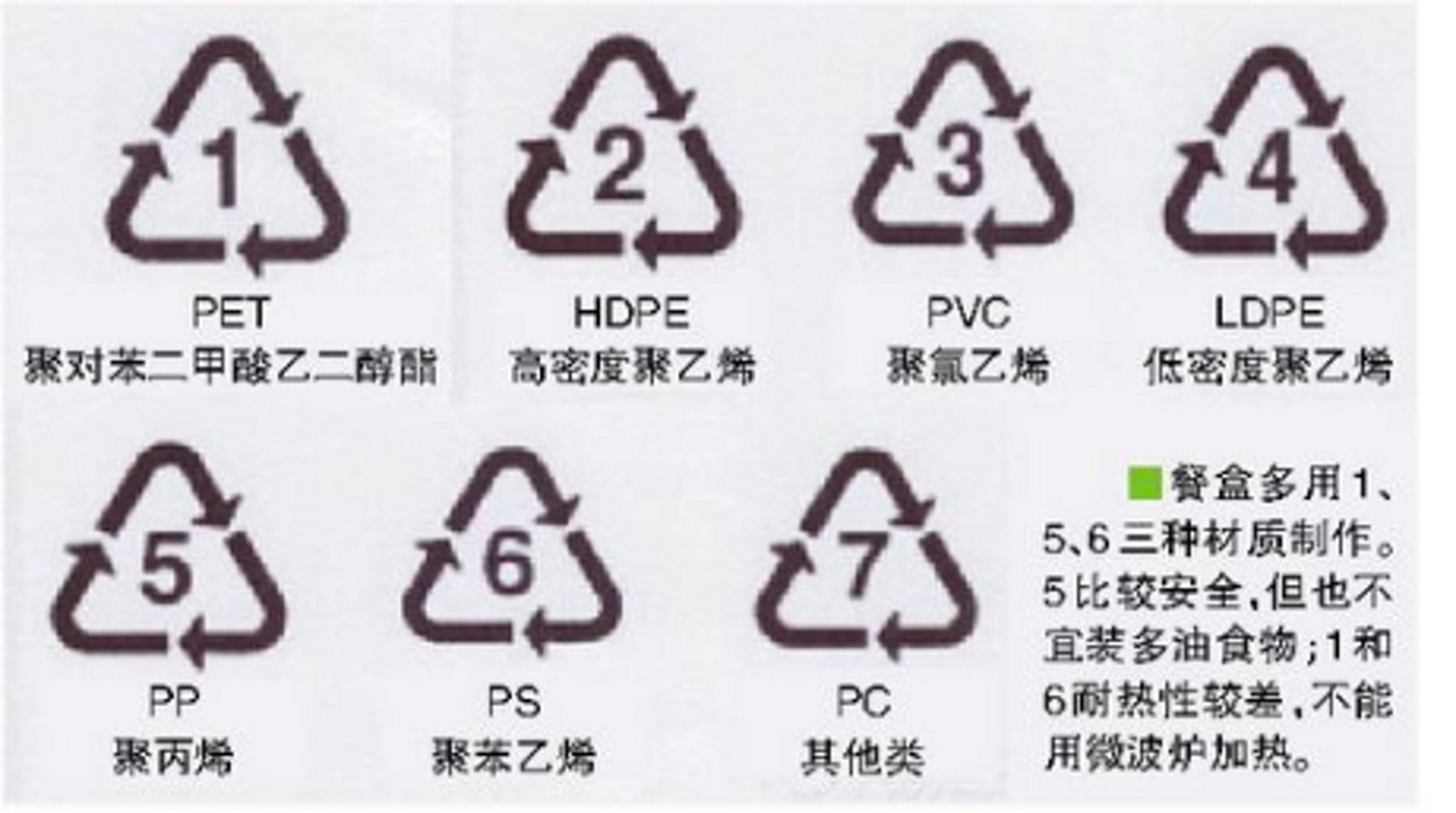

一、塑料材质标识

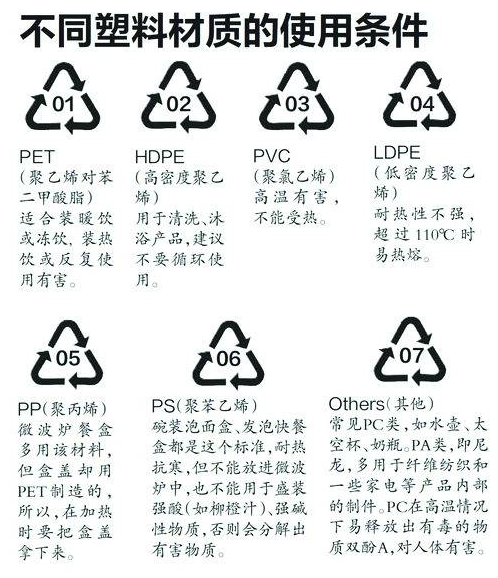

塑料材质的标识是塑料制品上最直观的信息之一,它通常以数字或缩写形式出现,如“PET”、“HDPE”、“PP”等,这些标识不仅帮助消费者了解产品是由哪种塑料制成,还指导了正确的回收处理方式。

PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯):常见于矿泉水瓶、碳酸饮料瓶等,因其耐热性较差,不宜重复使用装热饮。

HDPE(高密度聚乙烯):常用于洗衣液瓶、清洁用品容器等,HDPE材质耐热性好,可循环使用多次。

PP(聚丙烯):多用于微波炉餐盒、保鲜盒等,PP材质耐热性高,可安全用于微波炉加热。

PS(聚苯乙烯):常见于碗装泡面盒、快餐盒等,PS材质不耐热,且在高温下易释放有害物质。

PC(聚碳酸酯):曾用于水壶、奶瓶等婴儿用品,但因含有双酚A(BPA)等有害物质,现已逐渐被其他材料替代。

二、安全警告标识

为了防止消费者误用或不当处理塑料制品,许多产品上会标注安全警告标识,如“不可微波”、“避免阳光直射”、“禁止儿童接触”等,这些标识虽小,却关乎使用者的健康与安全。

不可微波:表示该塑料制品不能在微波炉中加热使用,以免因高温导致材料变形或释放有害物质。

避免阳光直射:某些塑料在长时间阳光照射下会老化、褪色甚至释放有害气体,此标识提醒用户妥善存放。

禁止儿童接触:特别是对于含有小零件或可能被误食的玩具和容器,此标识强调其潜在的危险性,需成人监督使用。

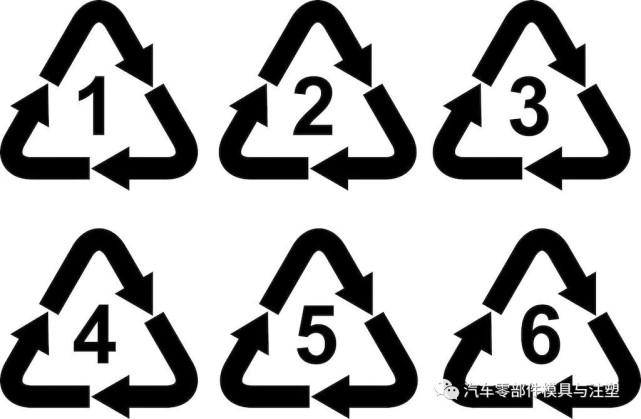

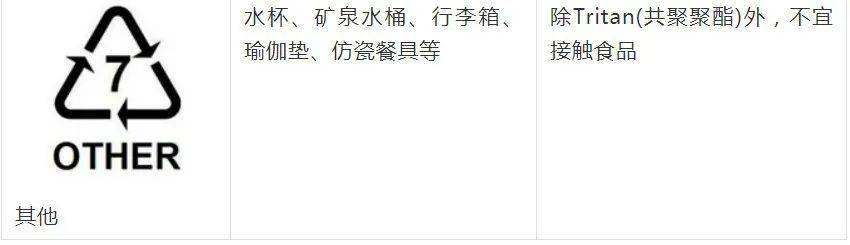

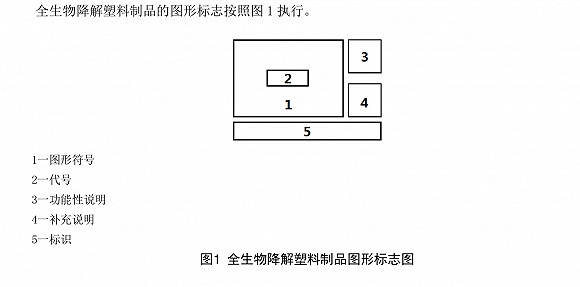

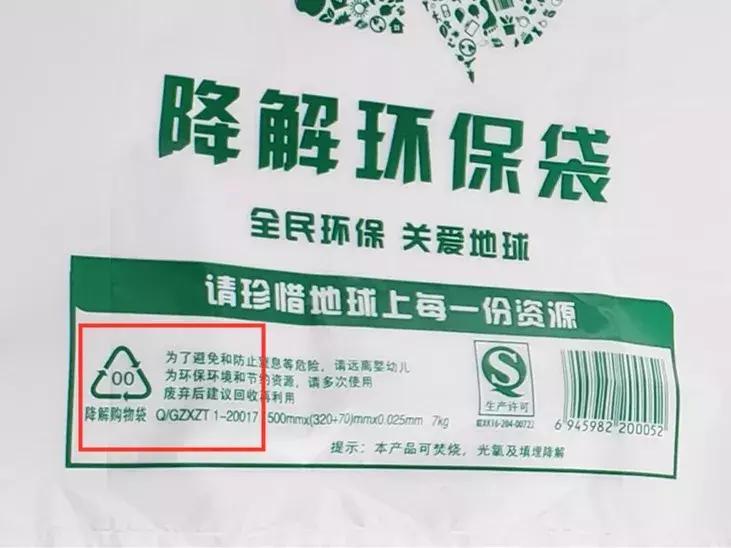

三、回收标识

随着环保意识的提升,越来越多的国家和地区要求塑料制品上标注回收标识,如“可回收”、“不可回收”或具体的回收代码(如“1”、“2”等),这些标识旨在指导消费者正确分类投放,促进资源循环利用。

可回收:表示该塑料制品属于可回收范围,应与同类物品一起投入指定的回收箱中。

具体回收代码:如“1”代表PETE(瓶装水、饮料瓶),“2”代表HDPE(清洁用品容器),这些代码帮助回收商快速识别并分类处理。

不可回收:表示该塑料制品因材质特殊或污染严重,不适宜作为普通垃圾回收利用。

四、特殊用途标识

除了上述通用标识外,某些特定用途的塑料制品还会标注其特殊功能或限制条件,如“食品接触安全”、“防滑”、“无毒”等,这些信息对于确保产品在使用过程中的安全性和有效性至关重要。

食品接触安全:表明该塑料制品符合食品安全标准,可放心用于食品的储存和加工。

防滑:多见于厨房用具、浴室用品等易滑落的地方,通过特殊设计或材质增加摩擦力,防止意外滑落造成伤害。

无毒:特别强调产品不含对人体有害的化学物质,适合儿童及敏感人群使用。

塑料制品标识和符号的普及与正确解读,是保障消费者权益、促进资源循环利用、保护环境的重要一环,作为消费者,我们应主动学习并理解这些标识的含义,合理选择和使用塑料制品;作为生产者与销售者,则应严格遵守相关标准与法规,确保产品信息的准确与清晰,政府和社会各界也应加强宣传教育,提高公众对塑料污染问题的认识与重视程度,共同推动建立更加绿色、可持续的生活方式,通过共同努力,我们能够减少不必要的资源浪费与环境污染,为后代留下一个更加清洁、健康的地球。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 冀ICP备15021549号-7

冀ICP备15021549号-7

还没有评论,来说两句吧...