在当今社会,塑料制品因其轻便、耐用、成本低廉等特性,被广泛应用于包装、建筑、交通、医疗、农业等多个领域,极大地便利了人类的生活,随着塑料制品的广泛使用和大量丢弃,其带来的环境问题日益凸显,成为全球性的生态危机,本文将深入探讨塑料制品对环境的危害,分析其成因、影响及应对策略,以期引起社会各界对这一问题的关注与重视。

一、塑料制品的广泛使用与环境污染现状

塑料制品的普及,从某种程度上讲,是科技进步和经济发展的产物,这种“便利”的背后,是每年数以亿计的塑料垃圾被丢弃到自然环境中,包括海洋、河流、土壤等,据统计,全球每年产生约3亿吨塑料垃圾,其中只有不到10%得到有效回收利用,剩余的大部分最终成为环境污染的源头。

1. 海洋污染

塑料垃圾对海洋生态的破坏尤为严重,它们被风吹到海边或通过河流流入海洋后,不仅会直接危害海洋生物,如被海龟误食的塑料袋、被塑料微粒污染的鱼类等,还会在海洋中分解成微小颗粒(微塑料),通过食物链进入人体,对人类健康构成潜在威胁,据估计,每年有数百万吨的塑料垃圾最终进入海洋,对海洋生态系统造成不可逆转的伤害。

2. 陆地污染

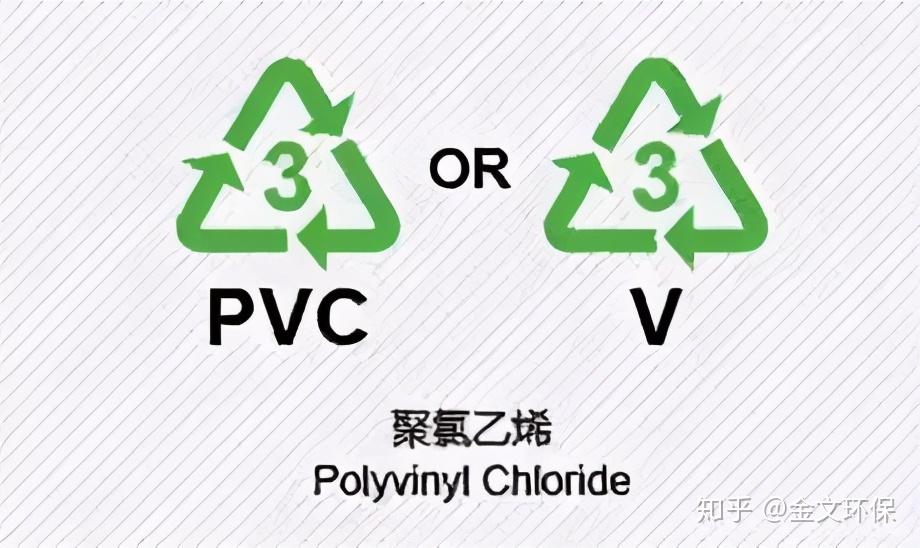

在陆地上,塑料垃圾同样无处不在,它们不仅影响土壤质量,减少生物多样性,还可能通过雨水冲刷进入水体,进一步污染水源,塑料制品在生产过程中使用的化学物质(如增塑剂)在分解过程中会释放到环境中,对空气和土壤造成二次污染。

二、塑料制品对环境的具体危害

1. 生态破坏与生物死亡

塑料制品在自然环境中难以降解,长期积累会形成“白色污染”,破坏生态平衡,它们被动物误食后,可能导致动物死亡或因无法消化而遭受痛苦,海龟因误食塑料袋而死亡的事件屡见不鲜;鸟类因误食塑料碎片而失去飞行能力或饿死,塑料微粒还可能被水生生物摄入,进而在食物链中传递,影响整个生态系统的健康。

2. 土壤退化与农作物减产

塑料垃圾进入土壤后,会阻碍植物根系生长,减少土壤生物多样性,导致土壤质量下降、肥力减弱,这不仅影响农作物的正常生长和产量,还可能使农作物吸收有害物质,进而影响食品安全,长期来看,土壤退化将严重威胁粮食安全和农业可持续发展。

3. 水资源污染与饮水安全

塑料垃圾在河流、湖泊等水体中分解产生的微小颗粒和化学物质会污染水资源,影响水质安全,这些污染物通过饮用水、灌溉等方式进入人体和食物链后,可能引发各种健康问题,如内分泌紊乱、免疫系统受损等,塑料垃圾还可能堵塞水道和排水系统,影响水循环和排水功能。

三、成因分析:消费习惯、政策缺失与技术创新不足

1. 消费习惯的驱动

随着消费主义的盛行,人们倾向于使用一次性塑料制品以图方便快捷,这种“用完即弃”的消费模式加剧了塑料垃圾的产生,缺乏环保意识和对可持续生活方式的忽视是导致这一现象的重要原因之一。

2. 政策与监管的缺失

虽然许多国家和地区已经意识到塑料污染问题的严重性并采取了一些措施(如限制一次性塑料制品的使用、推广垃圾分类等),但整体而言,政策执行力度不够、监管不严、法律体系不完善等问题依然存在,这为塑料污染的持续扩散提供了“温床”。

3. 技术创新的滞后

虽然有部分可降解塑料和生物基塑料等新型材料问世,但受制于成本高昂、性能不稳定等因素,这些材料尚未能大规模替代传统塑料制品,在塑料回收利用技术方面也存在诸多挑战和瓶颈,如回收效率低、二次污染等问题亟待解决。

四、应对策略:从源头到终端的全面治理

1. 提升公众环保意识与教育

加强环保教育,提高公众对塑料污染问题的认识和重视程度是首要任务,通过媒体宣传、学校教育、社区活动等多种形式普及环保知识,倡导绿色消费理念和可持续生活方式,鼓励公众参与垃圾分类和回收活动,形成良好的社会风尚。

2. 完善法律法规与政策支持

政府应出台更加严格和全面的法律法规来规范塑料制品的生产、使用和回收过程,限制一次性塑料制品的使用、设立塑料垃圾回收目标、加大对违法企业的处罚力度等,还应提供政策支持和资金补助以鼓励企业研发和应用环保新材料和技术。

3. 推动技术创新与产业升级

鼓励和支持科研机构和企业加大研发投入力度,开发可降解塑料、生物基塑料等新型材料以及高效节能的回收利用技术,同时推动产业升级转型以适应市场需求变化并减少环境污染风险,例如通过建立循环经济模式实现资源的最大化利用和最小化排放目标。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 冀ICP备15021549号-7

冀ICP备15021549号-7

还没有评论,来说两句吧...