在当今社会,塑料制品已成为我们日常生活中不可或缺的一部分,从日常用品到包装材料,从电子产品外壳到医疗设备,塑料制品无处不在,你是否曾注意到塑料制品上那些不起眼的数字标识?这些数字不仅仅是产品编号的简单体现,它们背后隐藏着关于材料类型、性能、安全性和回收利用的重要信息,本文将深入探讨塑料制品上数字的含义,帮助你更好地理解这些“隐形”的标签。

1. 塑料分类与数字标识

塑料制品的数字标识,通常以“1”至“7”的数字序列出现,这一系统被称为塑料回收代码(Resin Identification Codes, RIC),由美国塑料工业协会(Plastics Industry Association)制定,这一系统旨在帮助消费者和回收商识别不同类型的塑料,以便于分类、回收和再利用。

“1”:聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET),常见于矿泉水瓶、碳酸饮料瓶等,PET塑料可重复使用,但长时间暴露于高温下易变形或释放有害物质,因此不建议重复使用。

“2”:高密度聚乙烯(HDPE),常用于洗衣袋、沐浴露瓶等,HDPE塑料耐热性较好,但也不宜在高温下使用。

“3”:聚氯乙烯(PVC),常用于电线电缆、雨衣、PVC卡等,PVC生产过程中可能添加增塑剂等辅助材料,部分产品含有对人体有害物质,需谨慎使用。

“4”:低密度聚乙烯(LDPE),常用于塑料袋、农膜等,LDPE塑料质地较软,但易受环境影响而降解。

“5”:聚丙烯(PP),常见于微波炉餐盒、吸管等,PP塑料耐高温,可安全用于微波炉加热。

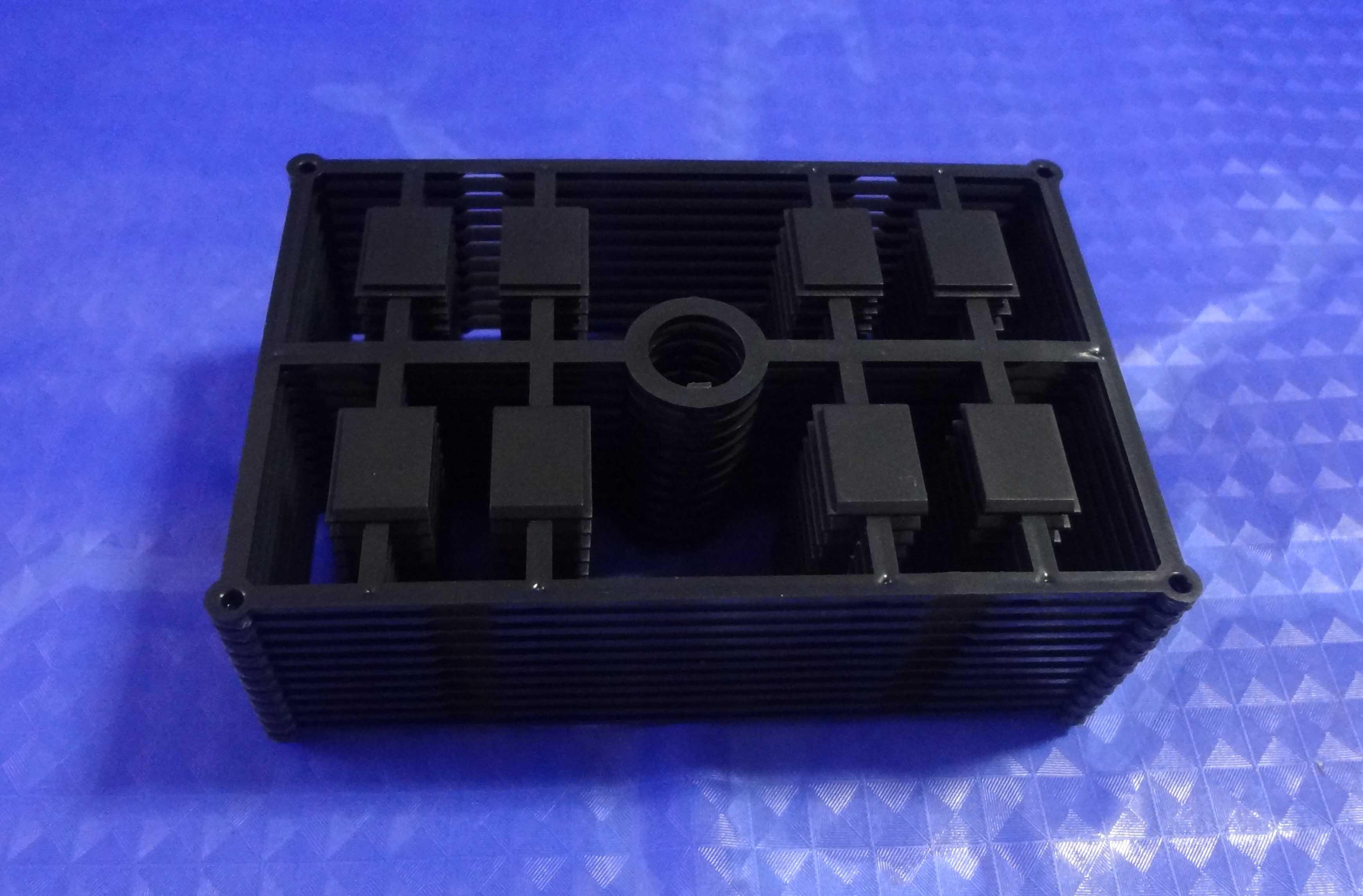

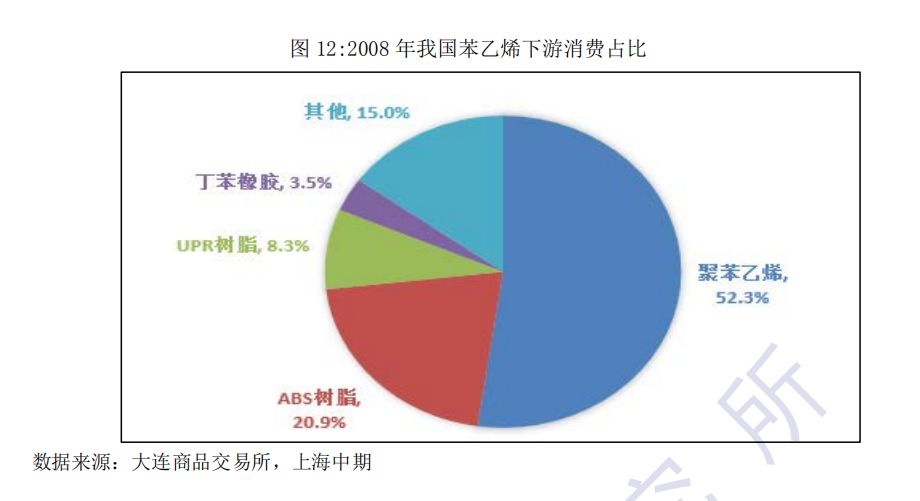

“6”:聚苯乙烯(PS),常用于快餐盒、碗装泡面盒等,PS塑料透明度高,但不宜在高温下使用。

“7”:其他类型(如PC,即聚碳酸酯),常见于水壶、奶瓶等,PC塑料在制造过程中可能使用双酚A(BPA)等添加剂,近年来因健康风险而备受争议。

2. 数字背后的安全性与环保考量

塑料制品上的数字不仅关乎材料类型,还直接关系到产品的安全性和环保性,PET和HDPE因其良好的耐热性和可回收性被广泛使用;而PVC因生产过程中可能产生的有害物质和较难降解的特性,在环保意识日益增强的今天正逐渐被其他材料所替代,了解不同塑料的熔点、耐温范围等特性,对于正确使用和安全处理也至关重要。

3. 回收与再利用的挑战

塑料回收代码的另一重要意义在于促进回收再利用,通过识别不同种类的塑料,回收商可以更有效地进行分拣和再加工,减少资源浪费和环境污染,当前塑料回收体系仍面临诸多挑战:一是混合塑料难以分离;二是回收成本高昂;三是部分回收塑料质量下降导致再利用价值降低,消费者在购买和使用塑料制品时,应尽量选择有明确回收标识的产品,并积极参与和支持正规的回收活动。

4. 数字标识的普及与教育的重要性

尽管塑料回收代码已经存在多年,但其普及程度和公众认知度仍有待提高,许多消费者并不了解这些数字的含义,导致他们在处理废旧塑料时缺乏正确的分类意识,加强公众教育和宣传显得尤为重要,政府、企业和媒体应共同努力,通过多种渠道普及塑料分类知识,提高消费者的环保意识和参与度,学校和社区也应开展相关教育活动,让儿童和青少年从小养成良好的环保习惯。

5. 未来展望:创新与可持续发展

面对日益严峻的环境问题,塑料制品的可持续发展成为全球关注的焦点,随着科技的进步和环保意识的提升,我们有望看到更多创新型、可降解或易于回收的塑料材料问世,生物基塑料、纳米复合材料等新型材料正在研发中,它们在保持良好性能的同时,能够更好地融入自然循环或被生物降解,通过改进生产过程、提高回收效率、推动循环经济等措施,也能有效减少塑料污染对环境的影响。

塑料制品上的数字标识虽小,却蕴含着大智慧,它们不仅是产品特性的简单标注,更是我们理解塑料安全性和环保性的重要窗口,通过深入了解这些数字背后的含义,我们不仅能更合理地使用和处置塑料制品,还能为推动可持续发展贡献一份力量,让我们从自身做起,从日常小事做起,共同守护我们的地球家园。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 冀ICP备15021549号-7

冀ICP备15021549号-7

还没有评论,来说两句吧...