在当今社会,塑料制品已成为我们日常生活中不可或缺的一部分,从食品包装、家居用品到电子产品外壳,塑料以其轻便、耐用、成本低廉等特性赢得了广泛的应用,随着塑料制品的普及,其使用寿命和后续处理问题也日益凸显,本文将深入探讨塑料制品的使用寿命,从其生产、使用到最终处理的全过程,并分析其对环境和人类健康的影响,旨在为读者提供全面的了解和思考。

一、塑料制品的生产与分类

塑料制品的生产始于石油、天然气等化石资源的提炼,通过聚合反应形成聚合物,再经过加工制成各种形状和功能的制品,根据用途和材料的不同,塑料制品可以分为以下几类:

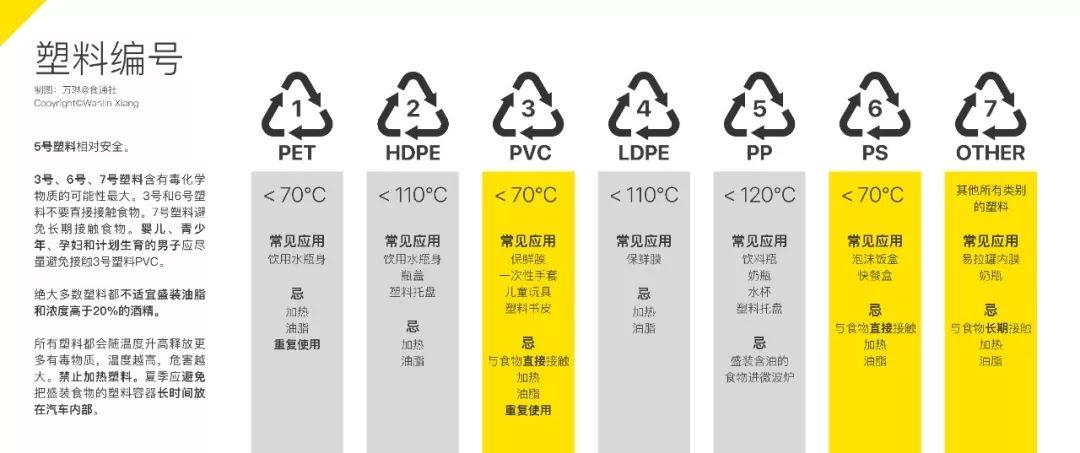

1、通用塑料:如聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP),常用于食品包装、日用品等,因其价格低廉、加工性能好而广泛应用。

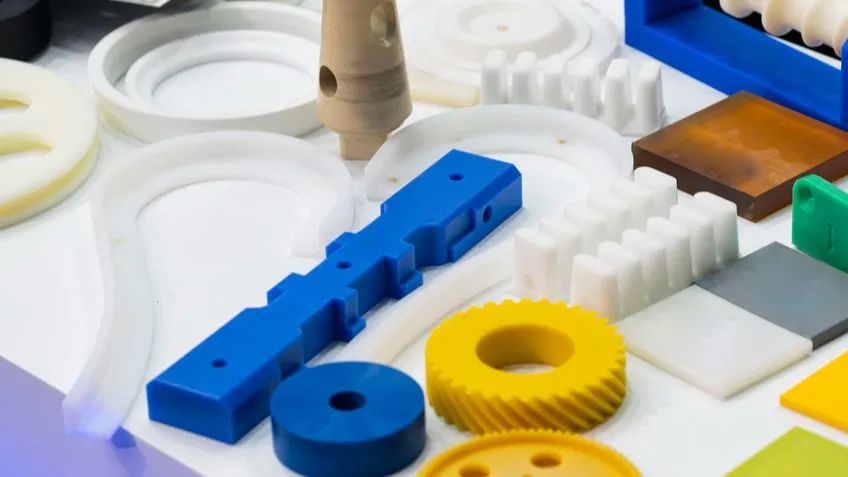

2、工程塑料:如聚酰胺(尼龙)、聚碳酸酯(PC),具有更高的强度和耐热性,常用于汽车零部件、电子电器等高要求领域。

3、特种塑料:如氟塑料、硅酮塑料等,具有特殊的化学和物理性能,广泛应用于高端科技和医疗领域。

二、塑料制品的使用寿命及其影响因素

塑料制品的使用寿命受多种因素影响,主要包括材料性质、使用环境、使用方式及后期维护等。

1、材料性质:不同种类的塑料具有不同的耐热性、耐寒性、抗老化性等,聚乙烯在常温下非常稳定,但长期暴露在高温或强紫外线环境下会加速老化;而聚碳酸酯则具有较高的耐热性和抗冲击性,但易受化学物质侵蚀。

2、使用环境:使用环境对塑料制品的寿命影响显著,食品包装在高温下易变形或释放有害物质;户外使用的塑料制品因长期受阳光、雨水侵蚀而加速老化。

3、使用方式:不当的使用方式会缩短塑料制品的寿命,如频繁的摩擦、撞击、不当的存储等都会加速其磨损和老化。

4、后期维护:定期的清洁、保养和更换可以延长塑料制品的使用寿命,定期清洗和检查汽车零部件的塑料件可以减少因老化导致的故障。

三、塑料制品的“超期服役”问题

由于塑料制品的耐用性和不易降解的特性,许多塑料制品在达到其设计寿命后仍被继续使用,甚至被“超期服役”,这种现象在许多发展中国家尤为普遍,由于经济条件限制和环保意识不足,许多破损或老化的塑料制品被继续使用或随意丢弃,这不仅影响了产品的性能和安全性,还对环境和人类健康构成威胁。

四、塑料制品的最终处理与回收利用

为了解决“超期服役”和随意丢弃带来的问题,对塑料制品进行合理的最终处理和回收利用显得尤为重要,塑料制品的最终处理方式主要有以下几种:

1、填埋:将不再使用的塑料制品进行填埋处理是最简单的方式,但这种方法会占用大量土地资源,且塑料不易降解,长期来看会对土壤和水源造成污染。

2、焚烧:通过焚烧处理可以减少塑料占用的空间,但焚烧过程中会产生有害气体和烟尘,对环境和人类健康构成威胁,焚烧过程中还会消耗大量能源。

3、回收利用:回收利用是解决塑料污染问题的最佳途径之一,通过专业的回收和处理技术,可以将废旧塑料进行分类、清洗、熔融再造粒等过程,重新制成新的塑料制品,这种方式不仅可以减少资源浪费,还能降低环境污染,目前回收体系尚不完善,回收率较低,且存在回收成本高、技术门槛高等问题。

五、延长塑料制品使用寿命的策略与建议

为了更好地管理塑料制品的使用和最终处理,可以从以下几个方面入手:

1、加强产品设计:在产品设计阶段就考虑其使用寿命和可回收性,采用易回收、易降解的材料和技术,减少不必要的复杂结构和附加物。

2、提高公众意识:通过教育和宣传提高公众对塑料制品使用寿命和环保的认识,鼓励消费者正确使用和妥善处理废旧塑料制品。

3、完善回收体系:政府应加大对废旧塑料回收体系的投入和支持,建立完善的回收网络和激励机制,鼓励企业和个人参与回收活动,应加强监管和执法力度,防止非法填埋和焚烧行为。

4、技术创新:鼓励和支持相关企业和研究机构在废旧塑料回收利用技术上进行创新和研发,提高回收效率和产品质量,开发更高效的清洗技术、更环保的熔融再造粒技术等。

5、政策引导:政府应制定相关政策和法规来引导和规范塑料制品的生产、使用和最终处理,设立生产者责任延伸制度(EPR),要求生产者对其产品在整个生命周期内负责;实施垃圾分类制度等。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 冀ICP备15021549号-7

冀ICP备15021549号-7

还没有评论,来说两句吧...