在当今社会,塑料制品因其轻便、耐用、成本低廉等特性,广泛应用于包装、建筑、交通、医疗等多个领域,极大地便利了人类的生活,随着塑料制品的广泛应用和消费量的激增,其带来的环境与健康问题也日益凸显,成为全球性的重大挑战,本文将深入探讨塑料制品的危害性,从环境污染、生态破坏、健康风险等多个维度进行剖析,并探讨相应的解决策略。

一、环境污染:塑料垃圾的“海洋入侵”

塑料制品在完成其使用周期后,往往被随意丢弃,成为难以降解的固体废物,据统计,全球每年产生约3亿吨塑料垃圾,其中只有不到10%得到回收利用,剩余的大部分最终流入自然环境,尤其是水体,塑料垃圾在水中漂浮、分解成微小颗粒(微塑料),并通过食物链累积,对水生生物构成直接威胁。

微塑料不仅影响水生生物的生存,还可能通过食物链的传递进入人类体内,研究表明,微塑料已在全球各大洋中被发现,甚至在深海和极地冰层中也不乏其踪迹,这些微小的塑料颗粒能够吸附有害化学物质,如多氯联苯、重金属等,进而对人类健康构成潜在风险。

二、生态破坏:生物多样性的隐形杀手

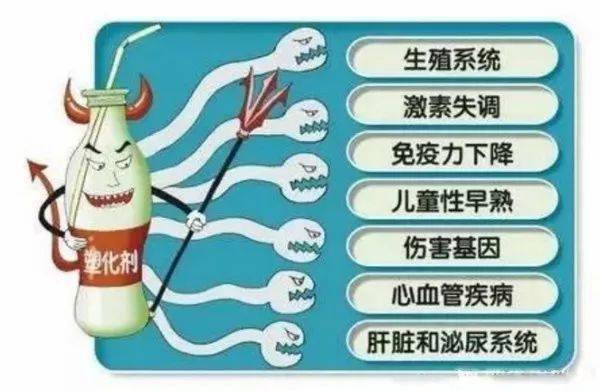

塑料垃圾对生态系统的破坏远不止于水体污染,它们还通过风力、水流等自然力量传播至陆地和海洋的各个角落,对野生动植物造成严重影响,海洋中的海龟、海鸟等动物常因误食塑料而窒息或因无法消化的塑料堵塞肠道而死亡,塑料制品的分解过程中会释放出有毒化学物质,如增塑剂、阻燃剂等,这些物质会污染土壤和水源,进一步影响动植物的生存环境。

三、健康风险:从微小颗粒到人体细胞

塑料制品的危害不仅限于外部环境,其内部的化学成分在特定条件下可能释放到环境中或通过食物链进入人体,聚氯乙烯(PVC)制品在高温下会释放出致癌物质——氯乙烯;聚苯乙烯(PS)制品中的苯乙烯单体对人体神经系统有潜在危害;而广泛使用的增塑剂如邻苯二甲酸盐则可能干扰人体内分泌系统,影响生殖和发育健康。

微塑料的摄入还可能对人类消化系统、免疫系统等造成影响,研究表明,微塑料可以在人体内积累并引发炎症反应,甚至可能进入血液系统,对细胞功能造成干扰,虽然目前关于微塑料对人体长期健康影响的科学研究尚不充分,但其潜在风险不容忽视。

四、解决策略:从源头到终端的全面治理

面对塑料制品带来的严峻挑战,国际社会和各国政府已开始采取行动,从政策制定、技术创新到公众教育等多个层面推进塑料污染的治理。

1、政策法规:制定严格的塑料垃圾管理和回收利用法规,如设立塑料袋禁令、推广可降解材料的使用等,建立完善的垃圾分类和回收体系,提高回收利用率。

2、技术创新:研发可降解或易降解的塑料材料,如生物基塑料、光降解塑料等,以减少传统塑料对环境的长期污染,开发高效、低成本的塑料回收技术也是关键。

3、公众教育与意识提升:通过媒体宣传、教育活动和媒体报道等方式提高公众对塑料污染问题的认识和参与度,鼓励消费者减少一次性塑料制品的使用,选择环保替代品。

4、国际合作:塑料污染是全球性问题,需要国际社会共同努力,通过国际组织和多边合作机制加强信息交流、技术共享和资金支持,共同应对塑料污染挑战。

五、构建可持续发展的未来

塑料制品的危害性提醒我们,必须以更加前瞻性和负责任的态度面对资源消耗和环境保护问题,这不仅是环境问题,更是关乎人类自身健康和未来发展的重大议题,通过政策引导、科技创新和社会参与的共同努力,我们可以逐步减少塑料污染对环境的负面影响,推动向更加绿色、可持续的生活方式转变,在这个过程中,每个人的行动都至关重要,让我们从自身做起,减少使用一次性塑料制品,共同守护地球家园的未来。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 冀ICP备15021549号-7

冀ICP备15021549号-7

还没有评论,来说两句吧...