在古代中国的货币体系中,“一钱”作为重量单位,其具体换算至今仍为众多历史爱好者和学者所关注,尤其是“一钱黄金”的重量,不仅关乎古代经济史的研究,也成为了连接古今度量衡的有趣话题,本文将深入探讨“一钱黄金”在历史上的具体重量,并尝试从科学的角度解析其换算方法,以期为读者揭开这一古老计量单位的神秘面纱。

历史背景:一钱的演变与争议

“一钱”作为重量单位,其起源可追溯至先秦时期,最初用于衡量各种药材的配比,随着历史的推进,它逐渐被引入货币领域,成为衡量金银等贵金属的重要标准,由于历史文献记载的模糊性以及不同朝代间度量衡制度的差异,一钱”确切重量的说法不一,给后人带来了不小的困惑。

在明清时期,由于白银成为主要流通货币,“一钱”多指银的重量,但具体数值因时代不同而有所变化,据《明史·食货志》记载,明朝万历年间,“一钱”约等于3.73克;而到了清朝,由于“库平制”的推行,“一钱”被重新定义为3.72克,这种微小的差异反映了不同时期对重量标准的微调,但总体上,“一钱”作为银两的计量单位,其重量在历史文献中相对稳定。

科学解析:一钱黄金的现代换算

尽管历史文献提供了“一钱”的大致范围,但要精确了解“一钱黄金”的重量,还需借助现代科学的方法,我们需要明确“一钱”在古代的换算基础——即“库平制”,库平制是清朝末期为统一全国度量衡而制定的一套标准,其中规定“库平一钱”等于3.72克,这一标准虽非绝对精确,但在当时具有较高的权威性和普遍性。

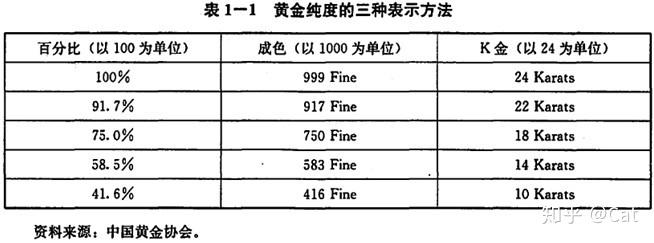

若将这一标准应用于黄金,我们可以推断“一钱黄金”在清朝末期大约等于3.72克,需要注意的是,这仅是针对特定历史时期和特定材质(库平制下的白银)的换算结果,黄金的密度约为19.32克/立方厘米,但由于纯度、加工工艺及实际使用中的损耗等因素,历史上“一钱黄金”的具体重量可能略有偏差。

现代应用与思考

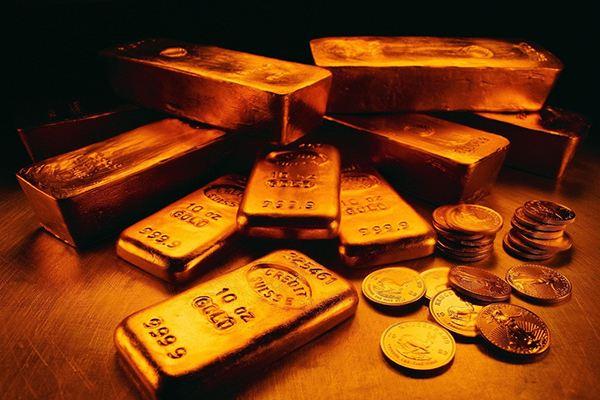

随着时代的发展,黄金已成为国际公认的贵金属货币和重要的投资品。“一钱黄金”这一传统单位在现代社会中的直接应用已不多见,不过,了解其历史重量对于研究古代经济、金融乃至文化习俗仍具有重要意义,在收藏界和古董交易中,了解“一钱黄金”的换算有助于更准确地评估古董的价值;在历史研究中,它则是连接古今、理解古代社会经济结构的关键一环。

从科学的角度出发,对“一钱黄金”重量的探讨也促进了我们对度量衡发展史的理解,从最初的简单称量到后来复杂而精确的标准化体系建立,度量衡的发展不仅反映了人类对精确性的追求,也见证了社会经济发展的需要和变化。

“一钱黄金到底是几克”,这个问题虽小,却蕴含着丰富的历史与科学内涵,它不仅是对古代计量单位的一次探索,更是对人类文明进步、社会发展的一次深刻反思,在今天这个数字化、精确化的时代,了解“一钱黄金”的重量,不仅能够帮助我们更好地理解过去,也能为未来的研究提供宝贵的参考,正如这小小的计量单位所承载的那样,历史的每一份细节都是连接过去与未来的桥梁,值得我们细细品味与深思。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 冀ICP备15021549号-7

冀ICP备15021549号-7

还没有评论,来说两句吧...