在金融投资的世界里,黄金一直被视为一种避险资产,其独特的保值和增值属性吸引了无数投资者的目光,当“我每年买100克黄金”这一行为被冠以“SB”的标签时,不禁让人思考:在黄金投资这一看似稳妥的道路上,我们究竟是理性决策还是被情感所驱使?本文旨在探讨黄金投资的合理性、风险与个人理财的平衡,以及如何在投资中保持理性与冷静。

黄金:传统与现代的双重角色

自古以来,黄金因其稀缺性、易于分割和储存的特性,成为了货币的代名词,承载着财富与地位的象征,进入现代社会,尽管纸币和电子货币逐渐成为主流,但黄金在金融市场中的地位依然不可小觑,它不仅是国家储备的重要组成,也是个人投资者寻求资产保值、对抗通货膨胀的工具之一。

黄金投资的理性分析

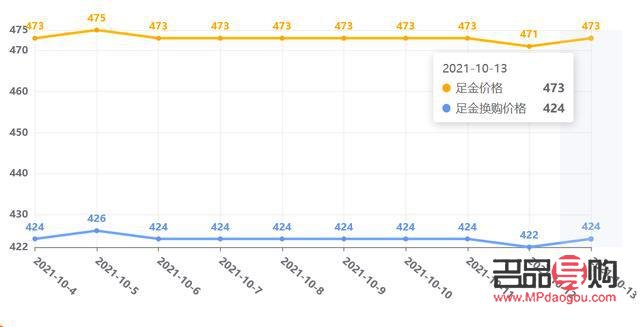

1. 保值功能:在通货膨胀的环境下,黄金作为一种实物资产,其价值相对稳定,能够有效地抵御货币贬值带来的损失,对于那些希望保护自己财富不受侵蚀的投资者而言,每年购买一定量的黄金是一种相对稳妥的选择。

2. 避险属性:在金融市场动荡、经济不确定性增加时,黄金往往能成为“避风港”,吸引资金流入以规避风险,历史数据显示,在股市、债市表现不佳时,黄金价格往往能保持相对坚挺甚至上涨。

3. 长期增值潜力:虽然黄金价格波动较大,但长期来看,其作为稀缺资源的本质决定了其具有潜在的增值空间,尤其是对于那些相信未来经济将经历长期增长并伴随通货膨胀的投资者而言,黄金被视为一种“保险”投资。

理性与情感的博弈

“我每年买100克黄金”这一行为背后,往往不仅仅是基于理性的分析,更多的是受到市场情绪、个人偏好以及社会文化因素的影响。

1. 情感驱动:许多投资者购买黄金是出于对传统价值观的认同和对稳定感的追求,在不确定的时期,持有实物黄金能给予人一种“手中有粮,心中不慌”的安全感,这种情感上的需求往往超越了纯粹的理性分析。

2. 群体效应:金融市场中的“羊群效应”使得个体投资者容易受到周围人行为的影响,当市场出现恐慌性抛售或抢购热潮时,即使原本基于理性的投资计划也可能被打破,转而跟随大众的脚步。

3. 认知偏差:人类在面对复杂决策时,往往容易陷入认知偏差,锚定效应”使得投资者对初次接触的价格信息(如黄金的当前价格)过于依赖,忽视了更全面的市场分析;“损失厌恶”则导致投资者对潜在损失的恐惧远大于对潜在收益的渴望,从而在黄金投资上表现出过度保守或过度激进的行为。

如何保持理性投资?

面对黄金投资的诱惑与挑战,如何保持理性成为关键,以下几点建议或许能助你做出更加明智的选择:

1. 设定明确目标:在决定购买黄金之前,明确自己的投资目的和风险承受能力,是希望作为长期保值工具还是短期投机?不同的目标将决定不同的投资策略和持有量。

2. 分散投资:不要将所有资金都投入到黄金中,而是通过分散投资于股票、债券、房地产等多种资产来降低风险。“不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里”。

3. 长期视角:虽然短期内黄金价格可能受多种因素影响而波动,但从长期来看,其价值相对稳定且具有增值潜力,保持长期持有的心态,避免因短期波动而做出冲动的买卖决定。

4. 持续学习与咨询:金融市场复杂多变,持续学习最新的市场动态、经济政策以及投资工具是必要的,必要时可咨询专业的财经顾问或投资专家,以获得更专业的意见和建议。

5. 情绪管理:在投资过程中保持冷静和理性至关重要,避免因市场波动而情绪化地买卖黄金,当感到困惑或焦虑时,不妨暂时远离市场,进行深呼吸或进行其他放松活动以平复心情。

“我每年买100克黄金”这一行为本身并无绝对的对错之分,关键在于这一决策是否符合个人的财务状况、投资目标和风险承受能力,在金融投资的道路上,理性与情感的平衡是通往成功的关键,通过设定明确目标、分散投资、保持长期视角、持续学习和有效管理情绪,我们可以更好地驾驭黄金这一“双刃剑”,在风险与机遇中寻找属于自己的财富之道。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 冀ICP备15021549号-7

冀ICP备15021549号-7

还没有评论,来说两句吧...